(圖片擷取自NHK紀錄片 《孤獨死》)

2005年4月初開拍,2005年9月24日由日本公共媒體NHK所播送的紀錄片《孤獨死》揭露了一名因突發中風死於東京千葉縣家中,三個月後才被發現的62歲獨居男子。「孤獨死」這個早在1980年代便已經由日本媒體問世的詞彙,又再次得到了高度性關注,主要闡釋獨居人口於住家中因突發疾病等原因而死亡的事件,除了好發於中、老年人特別是高齡老人外,高危險群普遍還有曾遭逢家庭變故、親友死亡、中年失業以及健康不佳等因素,進而漸漸與社會脫節的獨居人口。光是紀錄片所報導的千葉縣常盤平社區當時三年間就有21起孤獨死的案件,而半數是65歲以下,甚至只有4~50歲,令人不禁省思一個出生之時備受祝福的生命,何以落到如此悲涼的下場。

(圖片擷取自NHK紀錄片 《孤獨死》)

常盤平社區

是為1960年日本新市鎮發展計畫先河的常盤平社區,是位於千葉縣松戶市,由167棟大樓組成的大社區,曾是全亞洲最優質的住宅社區。但過往新市鎮的印象如今卻隨著人口高齡化,以及快速都市化所導致的孤獨死現象,受到了衝擊。成立的三年前某次的社區孤獨死案例,促使居民自治會在2004年7月創設了「孤獨死預防中心」,是為日本第一個在這方面的社會實驗,約莫20位的中心成員在社區的集會廳為孤立無援的居民提供諮詢、洽談等服務,所有已發生的案例也都被詳細歸檔,只為致力預防社區內悲劇的發生。成立的最初,由於怕居民感到羞恥,預防中心不願公布孤獨死的案例,直到後來現象的持續擴散,使他們重新正視了問題的嚴重性。來到這裡求助的居民們年齡多落在中、老年之間,共通性是已經跟社會日漸失去連結,甚至存在著來諮詢前已經四個月沒跟任何人交談過的居民。「無論我怎麼做,都已經一籌莫展了。」、「現在的我跟行屍走肉沒有兩樣了。」、「我不想死,卻也不想活。」每個月幾乎都會有寂寞的獨居居民來到這裡諮詢,他們多以中老年男子為主,失去工作、家人以及傷病所帶來的悲痛,使他們頓失生存的希望和能力,有勇氣自殺的都已經自決於世了,沒有勇氣的就這麼繼續一個人在世間漂泊活著。

身為中心骨幹的大嶋愛子主任和坂井豐先生,分別年73歲和75歲,和其他中心成員一樣,是早期便居於此處的居民,大嶋女士於31歲時與丈夫搬進了常盤平社區,而坂井先生則是在32歲搬進來,在自治會中服務了長達四十餘年。對於社區,兩人皆有深厚的歸屬情感,大嶋女士曾在丈夫去世之後意志消沈,一度連出門購買日用品的能力也辦不到,多虧了社區鄰居們的陪伴和鼓勵才走出傷痛,重新振作並投入社區孤獨死的預防志工:「人畢竟無法真的獨自生活,還是存在著對於他人的需要,所以當我看到深陷困境的人們,更感覺該是時候對他們伸出援手了。」面對鏡頭,大嶋女士並不討好也未溺於自我滿足,只是不疾不徐地以溫柔堅毅的口吻如是說道。

坂井先生則曾於50歲時一度買了退休後的養老房,但最後因捨不得離開常盤平而將房子讓給兒子住,繼續在這裡關懷著鄰里們生活下去,加上自己後來也因心臟疾病於體內裝上了心律調整器,使他更能夠體會因病痛而困擾的獨居者,徬徨無依的心情:「每個人的情況都不同,都曾爬過自己人生的山,但所有人的共同點是:大家都住在這裡,應該跟彼此互相信任幫助。」

「今晚誰的燈沒有亮著呢?」、「XX先生已經有些日子沒來諮詢所了呢。」他們定期在社區巡邏,登門拜訪獨居住戶,與之有人際交流,發放傳單邀請有需要的人來到預防中心,就是為了告訴他們:「你不孤單,我們都在這裡。」

「無論我怎麼做,都已經一籌莫展了」

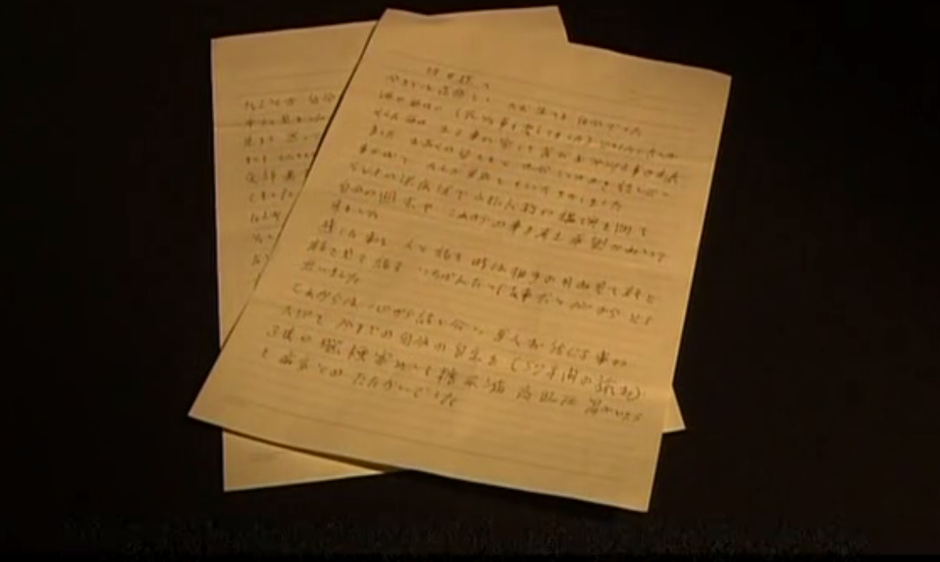

(信紙上的歪斜筆跡,是中風的佐藤先生努力想傳達,對坂井先生的感謝之情及對於生存下去的渴望。圖片擷取自NHK紀錄片《孤獨死》)

說出這句話的,正是向坂井先生尋求幫助的佐藤良吉先生,57歲溫吞怯懦,搬進社區後就不曾與人有過聯絡。由於三年前中風的關係有些不良於行,也因此離了婚丟了飯碗,已經停止支付的失業保險,以及再過一年便會用罄的微薄存款更使他頓失方寸。即使也曾割腕自殺未遂,但跟許多已經完全自暴自棄的人不一樣,佐藤先生的家裡十分明亮整潔,可以看出他依然沒有過度自暴自棄,雖然當時殘留下來,已逐漸漫漶的飛濺血跡還是依然有些怵目驚心。單獨接受訪問時,佐藤先生還沒開口淚就已先流:「我很無奈,卻也只能活下去了。」、「直到最近以前,每次想到要死還是要活,我通常都是選擇死,可是現在情況慢慢改善了。」

一度曾在拍攝期間因無法通過傷殘資格領取補助金,再次意志消沈而備受擔憂的佐藤先生,終於重新下定決心到訓練班報名上班,希望能夠重操開車的舊業。在結束了一週的駕訓課程,重新開始找工作的他,來到了常盤平社區舉行的夏日祭現場。熱烈喧騰的氛圍看起來並沒有一掃他臉上的陰霾,但他依然一步一拐地穿過了人群,蹭到了正在擺攤的坂井先生面前,私底下顫巍巍地遞出了胸前口袋中滿懷感恩字句的信封。

最後的最後,在艷火通紅的燈籠之下,佐藤先生拄著拐杖再次離開了,鏡頭並不拉近也不推遠,只是慢慢搖向他離去的身影,伴著他淡入人群之中,新的生活就要開始了。

(圖片擷取自NHK《孤獨死》)

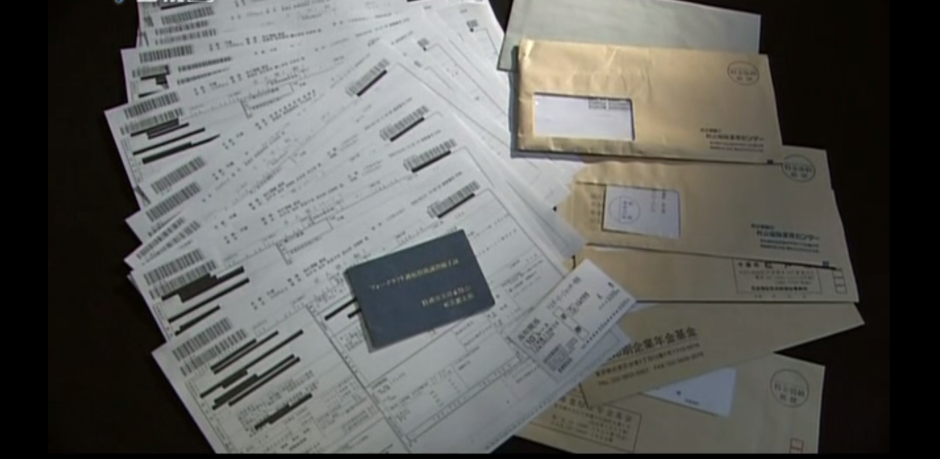

但不是所有人的掙扎都有機會或是能力,都能迎來重新振作的那一天,文中最一開頭所提到,死於家中三個月才被發現的62歲男子便是如此。當他被發現之時,我們不難從房間的物品重建其生前的生活情況,該死者直到臨終之前都未放棄努力,持續尋找著工作,從政府就業輔導局收到的20多份徵人啟事說明了這一切。死者簡單的告別式就在社區集會舉辦,由於沒有牌位也沒有親友到場,無人領取的遺骨只能安置於市立保管場所,成為了「無緣佛」。耐人尋味的是,在遺物中同時也發現了一張價值100日圓的馬票,押的是一匹即使每次都會落後失敗,卻從沒放棄衝刺的賽馬哈魯烏拉拉,令人不禁為之動容鼻酸。

獨居=弱勢?孤獨=可悲?

當時聽著無助的人們夾雜著無奈和悲涼的口吻,來到預防中心諮詢時,我不禁想起日本作家伊坂幸太郎《蚱蜢》一書之中,曾有這麼一位被警方驅趕的遊民所憤慨疾呼的臺詞:「我們並沒有在這裡生活,只是在這裡活著而已!」

是的,身處這個過度崇尚「努力」及其所帶來「外顯價值」的社會,這些獨自蝸居在家,每日只是維持著吃喝拉撒等生物存活基本條件的人們(甚至可能也無法被滿足)有時看起來是如此的引人鄙視,輕則皺眉遠避,重則感到其面目可憎,當然這其中牽扯到了社會價值一直以來偏向將某些固定族群直接定義為弱勢,以及年齡歧視等慣性思維。

但是看看佐藤先生以及那位死去的賽馬先生,我們似乎心裡有些不同於輕蔑的感受。

畢竟,獨居可以只是一種居住型態的選擇,無法必然地和「弱勢」以及「卑微」劃上等號,而孤獨更可以說是一種生命必然的狀態,甚至無關乎選擇,是為無可辯駁的本質,為此感到悲傷也無濟於事。對於孤獨死,我們更應該關注的是獨居者寂寞沒有出口的靈魂,以及不論是心靈上還是制度上,所造成這些結果,背後是千絲萬縷纏繞不清的「被迫選擇」以及「身不由己」。舉例,坂井先生在片中說到,像佐藤先生這種介於中年和老年之間不上不下的年齡,在制度上有著極大的缺口,是無法被保障的,在這樣的年齡,生活上突然的出現巨變,即使有心振作,但想要挺過期間的過渡期只怕是力有未逮。(況且佐藤先生還有病在身,並因此失婚而變成無人相伴照顧的孤家寡人。)

因此,當對於基本生存條件的渴迫也無法被滿足的時候,生存的尊嚴也會開始逐漸被消磨,進而開始慢慢墮落甚至挺而走險。電影《模仿犯》裡犯罪集團首腦奧田所說的話言猶在耳:「你還能努力,就已經足夠幸福了。」而於我來言,對於重視他人的生存權利以及尊嚴,是為一種自然義務的人道關懷。

紀錄片的拍攝至今也已10餘年了,大嶋女士和坂井先生可能已不復安在,也無從得知佐藤先生之後得以重新開始亦或再次跌落,畢竟現實不是童話故事,不可能在每一次的圓滿嘎然而止,但是在面對未來只會日趨嚴重的孤獨死現象,不論是作為高齡國家指標——日本第一個實行相關實驗的常盤平社區,還是大嶋女士和坂井先生所展現的人道關懷,都有著值得借鏡及省思的地方。

如果說「孤獨死」是一部尚且隱含著希望的感性之作,講述的是被迫獨居而最後致死的人們,那麼接下來要介紹與之不同的《無人知曉的死亡》中,帶有更多的批判性,以及一位刻意、選擇性被遺忘的死者,可能又會為我們帶來不一樣的感受以及價值碰撞。

(繼續閱讀下篇:從最熱烈的誕生到最孤寂的死去:淺談中老年孤獨死(下))

——